コンピュータを構成する5装置のひとつであるCPUは、いわばコンピュータの「頭脳」です。

本記事では、CPUの基本概念から、性能を測るための指標、動作原理、さらにはキャッシュメモリや冷却システム、仮想化技術、アーキテクチャまで幅広く解説します。

これにより、初心者でもCPUの仕組みや役割を正しく理解し、今後のIT学習の基礎固めに役立てていただける内容となっています。

はじめに

コンピュータは、私たちの生活のあらゆる場面で利用されており、仕事や学習、エンターテインメント、通信など、多くの用途で活躍しています。その中心的な役割を果たしているのがCPU(Central Processing Unit)です。CPUは、コンピュータの「頭脳」とも呼ばれ、ソフトウェアが指示する命令を実行し、計算や制御を行います。CPUの性能が高ければ、それだけコンピュータの動作が高速になり、多くの処理を同時にこなすことが可能になります。

本記事では、CPUの基本的な役割や性能の指標、具体的な動作原理、そしてキャッシュメモリや冷却技術、仮想化技術などの関連技術について詳しく解説します。この記事を読むことで、CPUがどのような仕組みで動作し、どのようにコンピュータ全体のパフォーマンスに影響を与えるのかを理解できるようになります。

CPUとは?その定義と役割

CPU(Central Processing Unit)は、コンピュータ内部で計算処理や制御を行う装置であり、システム全体の指揮を執る重要な部品です。CPUはプログラムの命令を解釈し、適切な処理を実行することで、コンピュータが意図通りに動作するように制御します。

CPUの主な機能には、演算処理、データの移動、制御信号の発信などが含まれます。例えば、アプリケーションを開く、ファイルをコピーする、動画を再生するなどの操作は、すべてCPUによって処理される命令の結果です。CPUの性能が高ければ、これらの処理をより高速かつスムーズに実行することができます。

CPUの歴史は、1970年代のマイクロプロセッサの誕生から始まりました。初期のCPUはシングルコアであり、一度に一つの処理しか実行できませんでした。しかし、1990年代後半から2000年代にかけて、技術の進歩によりマルチコアCPUが登場し、一つのCPU内に複数の演算ユニットを搭載することで、同時に複数の処理を並行して実行できるようになりました。

最近では、AIやクラウドコンピューティングの発展に伴い、GPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)やTPU(テンソル・プロセッシング・ユニット)など、特定用途に特化したプロセッサも登場しています。これらの技術革新によって、コンピュータの処理速度や効率が飛躍的に向上しています。

CPUの性能を決定する重要な要素の一つがコア数です。コアとは、CPU内部にある演算処理を行うユニットのことで、シングルコアCPUは一つの処理を順番に実行するのに対し、マルチコアCPUは複数の処理を同時に実行することができます。例えば、デュアルコアCPU(2コア)やクアッドコアCPU(4コア)では、それぞれのコアが独立して命令を処理するため、複数のアプリケーションを同時に快適に動作させることが可能です。

また、最新のCPUではハイパースレッディング(Hyper-Threading)という技術が採用されており、一つのコアが複数のスレッドを処理することで、さらに効率的な並列処理が可能になっています。この技術により、物理コアの数以上の処理を同時に実行でき、マルチタスク性能が大幅に向上します。

CPUのもう一つの重要な指標がクロック周波数です。クロック周波数とは、CPUが1秒間に何回の処理を行うかを示す数値で、GHz(ギガヘルツ)という単位で表されます。例えば、「3.0GHz」のCPUは、1秒間に30億回のクロックサイクルを実行できることを意味します。

一般的に、クロック周波数が高いほど処理速度が速くなりますが、それに伴い消費電力や発熱量も増加します。そのため、近年のCPUでは、状況に応じてクロック周波数を調整するターボブースト(Turbo Boost)などの技術が採用されており、負荷が高いときにはクロック周波数を上げ、負荷が低いときには消費電力を抑える設計になっています。

CPUの動作原理

まず、命令語について解説します。プログラムは、コンピューターに行わせる命令が集まったものです。そしてプログラム言語で記述された命令は、最終的にコンピューターが理解できる1と0の機械語に変換され、解読・実行されます。機械語の命令語は、ほとんどの場合が命令部とアドレス部で構成されます。命令部は、命令や演算を指示する部分です。アドレス部は、処理対象となるデータの主記憶上のアドレスなどを支持する部分です。

次に、命令語を処理していくレジスタについて解説します。レジスタとは、CPUに内蔵されている一時的な作業用メモリのことです。CPUが主記憶装置であるメモリから命令やデータを取り出して処理を行う際に、一時的にデータを保持しておくために設けられています。

レジスタには以下のようなものがあり、命令の実行時に使用します。

実行する命令を格納します。

次に実行する命令のアドレスを格納します。プログラムカウンタとも呼ばれます。

基準となるアドレスを格納します。指標アドレス指定方式で使用します。

基準となるアドレスを格納します。基底アドレス指定方式で使用します。

演算対象や演算結果を格納します。累算器とも呼ばれます。

演算対象や演算結果を格納します。そのほか各種の目的に使用します。

CPUは、プログラムから送られる命令を受け取り、それを実行することでコンピュータを制御しています。この命令の実行プロセスは、「フェッチ(命令の取り出し)→デコード(命令の解読)→エグゼキュート(命令の実行)→ライトバック(結果の保存)」の4つのステップから構成されます。

まず、CPUは主記憶装置(RAM)から命令を取り出し、内部の命令レジスタに格納します。次に、その命令をデコーダが解読し、どの処理を実行すべきかを判断します。そして、CPUの演算装置(ALU: Arithmetic Logic Unit)が実際の計算処理を行い、得られた結果を一時的にレジスタに保存し、その後、主記憶装置に書き戻します。このプロセスが高速で繰り返されることで、コンピュータの様々な動作が実現されています。

キャッシュメモリ

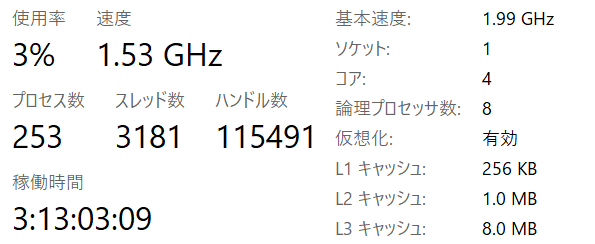

CPUには、データアクセスの速度を向上させるためのキャッシュメモリが搭載されています。キャッシュメモリは、CPU内部にある高速なメモリであり、頻繁に使用されるデータや命令を一時的に保存します。これにより、CPUがデータを主記憶装置から直接取得するよりも速くアクセスできるようになります。キャッシュメモリには、レベル1(L1)、レベル2(L2)、レベル3(L3)といった階層があります。L1キャッシュは最も高速で小容量、L3キャッシュはL1とL2に比べて遅いですが大容量です。

先ほどのレジスタと似ていますが、目的や位置などが異なります。

レジスタの目的は即時のデータ処理であり、キャッシュメモリの目的はメモリアクセス時間の短縮です。CPUは通常、主記憶装置からデータを読み込むところを、キャッシュメモリから読み込むことでメモリアクセス時間の短縮を行っています。またレジスタはCPUコア内部、キャッシュメモリはCPUダイに統合されています。

私が使用しているWindowsPCを例にキャッシュメモリを確認してみます。

Ctrl+Shift+Escを同時押しします。

そして、パフォーマンスからCPUを選択します。

キャッシュの大小関係も確認できました。

CPUの発熱と冷却

CPUは、高速で大量の計算を行うため、大量の熱を発生します。適切な冷却がないと、CPUが過熱し、性能低下やシステムの安定性に影響を与える可能性があります。冷却方法には、空冷、液冷、さらにはヒートシンクなどがあります。空冷はファンを使ってCPUを冷却する方法で、液冷は液体を使って熱を分散させる方法です。ヒートシンクは、熱を効果的に拡散するための金属製の部品で、冷却効率を高めるために使用されます。

仮想化技術

仮想化技術は、1つの物理CPUを複数の仮想CPUに分割し、複数のOSやアプリケーションを同時に実行できるようにする技術です。これにより、システムリソースの利用効率が向上し、柔軟なシステム運用が可能になります。仮想化は、特にサーバー環境やクラウドコンピューティングで重要な役割を果たします。ハイパーバイザと呼ばれるソフトウェアが、物理ソースを抽象化し、仮想マシンに対して適切なリソースを割り当てる役割を担います。

CPUアーキテクチャ

CPUのアーキテクチャとは、CPUの設計や命令セットを指します。代表的なアーキテクチャには、x86、x86-64、ARMがあります。

x86アーキテクチャは、主にデスクトップやノートパソコンで使用され、x86-64は64ビット版のx86です。

ARMアーキテクチャは、モバイルデバイスや組み込みシステムで広く使用されており、低消費電力が特徴です。

各アーキテクチャには、それぞれの用途に応じた利点があります。

まとめ

今回はコンピューターの5台装置の一つであるCPUについて解説しました。

CPUの性能指標や、動作原理、キャッシュメモリなど以外にも、OSなど様々なシステムと密接に連動しているのがCPUです。

このサイトでは、ITに関する記事を投稿しています。ぜひ他の記事もご覧ください。